Детство Асмуса на краю степи или Константиновка на заре 20-го века (ч.2)

отправляемся в Константиновку, когда она жила на краю степи и только начинала строится

Продолжаем знакомство с детскими воспоминаниями Валентина Асмуса. Перед нами снова Константиновка в самом начале 20-го столетия, когда она, как отметил автор, только начинала строится и жила, в сущности, на краю степи. В этой части вышло природно-поэтично-музыкально и душевно.

Когда мы приехали на заводы, мне было пять лет, и самые сильные мои впечатления оказались — впечатления от природы, а не от людей, с которыми у меня в то время было мало общения.

Приехали в Константиновку, когда она только начинала строиться и жила, в сущности, на самом краю степи. Весной степь поражала острым терпким запахам жестких степных трав и радовала глаз яркими лиловыми, белым и желтым цветами; вверху заливались жаворонки. Это была та самая степь Донбасса, которую изобразил Чехов в гениальном своем рассказе «Степь». В полях было много сусликов. Некоторые вырывали свои норки на тропинки вдоль железной дороги. Они сидели у входа в норки и пронзительно свистели, но, завидев приближающихся мальчишек, исчезали. Много лет спустя вспомним о этих животных, прочитав в одно стихотворении H.H. Ушаков строчку:

«Суслик свистит, соловей пустынь».

От старших я слышал, что подальше от железной дороги, в глубине степи, изредка показывались дрофы. Слово это очаровывало меня. Прислушиваясь к рассказам старших, я мечтал увидеть когда-нибудь «на самом деле» эту птицу, которая представлялась мне в моем воображении огромной и прекрасной. Я не знал, что дрофы очень пугливы и не подпускают к себе близко человека. Но до прогулок в степи было еще далеко. Прогулки эти начались только тогда, когда к маме на побывку приехала её младшая незамужняя сестра Мария Игнатьевна — тетя Маня, как мы с братом её называли.

Тетя Маня получила особое и незабываемое значение в моем детстве. Она очень любила стихи, знала много и наизусть и прогулка с нами постоянно нам и читала. Её любимыми поэтами были Жуковский и Пушкин. С волнением и восторгом впитывал в себя строфы немыслимой красоты и очарования. Помню — это было зимой, в морозный день, — мы шли по берегу нашей реки и тетя Маня читала: «Мальчишек радостный народ коньками звучно режет лед» — и еще: «На красных лапках гусь тяжелый, задумал плыть по лону воду, ступает бережно на лед, скользит и падает...» — или еще: «...Вьется первый снег, звездами падая на брег...». Я глядел на поверхность покрытой льдом реки, исчерченную коньками «мальчишек», и смутно чувствовал, не все понимал в них, что это стихи называют, открывают мне какую-то прекрасную, раньше незамеченную сторону мира. Я не понимал в точности, что значит, например, «задумал плыть по лону вод», но я даже боялся спрашивать тетю об этом. Я хотел только затаить в себе удержать в своей памяти полученное — сложное, не совсем понятное, но, я знал это, прекрасное впечатление. На этих прогулках с тетей Маней во мне зарождалась любовь к русской поэзии. Она открывала мне доступ в мир, о котором я дома не мог составить представления. Не отец, не мать мои поэзии не любили, и единственная книга стихов, которую я впоследствии, выучившись читать, нашел как-то в скудной родительской библиотеке, был томик Надсона, впрочем, совершенно чистый и не потрепанный. После Пушкина он показался мне трогательным, томительно грустным и бедным.

Семья Асмусов. Константиновка. Их дом.

Зато тем более сильными были мои музыкальные впечатления. Отец перевез из Киева в Константиновку пианино, купленное им в рассрочку. Вернувшись из конторы, после ужина, любил играть на своем скромном инструменте. Как только начиналась игра, в комнату, где стоял пианино, стекались любители музыки. Это был наш кот, брат мой и я. Кот сворачивался калачиком недалеко от фортепиано, мы с братом рассаживались на стульях и с жадным вниманием слушали. Но скоро наступал вечер, брата и меня загоняли спать. С грустью покидали мы комнату, где играл отец, и укладывались в свои кроватки. Вскоре, впрочем, наступало утешение. Звуки музыки прекрасно доносились в спальню. Отрадно было в тишине прислушиваться к тому, что происходило в музыкальной комнате. До сих пор помню, как отец в один из таких вечеров играл увертюру к «Сусанину»: дивный вступительный такт Adagio и затем стремительно Presto. Впоследствии, когда я сам начал играть, я узнал, что это были за вещи. Отец мой совершенно не знал классической инструментальной музыки, был страстным любителем музыки оперной. В его глазах это был предел «серьезного» музыкального искусства.

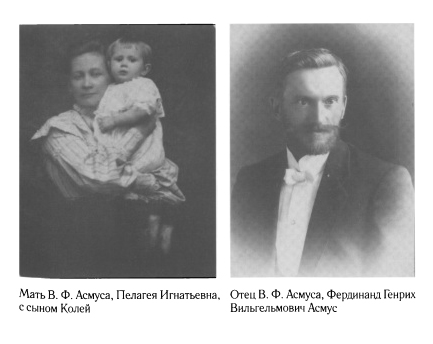

Мать Пелагея Игнатьевна и отец Фердинанд Генрих Вильгельмович

У отца было довольно много фортепианных переложений опер («клавираусцугов»), в их числе очень хорошие. С ранних детских лет я постоянно слушал «Дон Жуана» Моцарта, «Сусанина» и «Руслана» Глинки, «Русалку» Даргомыжского, «Евгения Онегина» и «Пиковую даму» Чайковского, «Демона» Рубинштейна, ряд опер Верди и Мейербера («Трубадура», «Травиату», «Риголетто», «Бал-маскарад», «Аиду», «Роберта-Дьявола», «Гугенотов», «Африканку»). Очень любил отец также «Фауста» Гуно и «Кармен» Визе. Играл он все это с воодушевлением и с чрезвычайной выразительностью, а прекрасный под его руками тембр инструмента производил на меня сильное впечатление. Сначала я долго не мог заснуть, но, наконец, засыпал во время какого-нибудь перерыва, потрясенный услышанным совершенно счастливый. К отцу, который так хорошо играл, у меня было чувство благоговейной любви и уважения. Отношения эти всячески поддерживала мама, чрезвычайно внимательная к авторитету отца. В вопросах духовной жизни был для неё высшим и непреложным судьей. Любой человек, не признававший за отцом этого его значения, переставал для нее существовать. Но в то же врем подлинной руководительницей нашего дома и всей нашей жизни была именно она, наша мать. Она не только преданно заботилась об отце как жена, но и управляла его поступками во всех серьезных делах, вплоть даже до служебных. Отец мой был усерден и исполнителен по службе, в конторе, в то же врем он был натурой артистической. Он был робок, пассивен и склонен отступать перед трудностями, которые жизнь воздвигала на пути его — не идущих далеко — замыслов. Мать боролась с трудностями и отца заставляла не поддаваться им, оказывать им сопротивление. Именно она настояла на том, чтоб меня и брата отвезли учиться в Киев, а он в один из соседних городов Донбасса, и уговорила свою сестру Марфу Игнатьевну Череповскую принять нас к себе на пансион. И во многих других важных случаях и вопросах жизни она сыграла роль руководящую и почти всегда благотворную.

Продолжение в следующей части...